|

Hugo Camacho

Hace un par de años (hablamos de 2015), la revista Lightspeed Magazine lanzó un proyecto en Kickstarter que llevaba por nombre Queers Destroy Science Fiction y que nació con la intención de dar voz a autoras no heterosexuales que escribieran relatos de ciencia ficción y artículos relacionados en los que se incluyese el tema de la identidad de género dentro de la narrativa. El éxito fue tal que no solo se editó dicha antología, sino que además se hicieron el Queers Destroy Horror, Queers Destroy Fantasy e incluso un Queers Destroy Filk. El año siguiente llegó, no con menos éxito, el People of Colo(u)r Destroy Science Fiction (con sus consiguientes Horror y Fantasy) para incluir narrativas no blancas en los géneros fantásticos. Y todo ello en medio de (o a pesar de) la polémica de los Premios Hugo desatada por la caverna de los Sad Puppies y Rabid Puppies, ni más ni menos. Como opté por centrarme en los proyectos y no en la repercusión que pudiese tener entre el trolerío racista, no puedo comentar mucho al respecto y tampoco se merecen mi tiempo ni mi atención. Pues bien. A principios de verano me llegó un email de Lightspeed en el que anunciaban que habían pasado el testigo a Uncanny Magazine para crear el Disabled People Destroy Science Fiction, es decir, lo mismo que los otros Destroy, pero hecho por gente con discapacidad. Pequeña aclaración antes de continuar: Uso el término «discapacidad» y no «diversidad funcional» por tres motivos: uno, para que todo el mundo entienda de qué estoy hablando; dos, porque la palabra disabled en inglés (que en mi opinión carece de ese matiz peyorativo que parece que tiene en castellano) se utiliza en este proyecto para no dejar fuera a nadie y aglutinar a todo tipo de condiciones, ya afecten estas a la movilidad o a los sentidos, o tengan que ver con algún tipo de enfermedad más o menos incapacitante; y tres, que por mi condición de sordo poslocutivo yo mismo no me sé identificar como «diverso sensorial» (se me hace raro), «minusválido» (eso sí que es ofensivo) o «retrón» (es demasiado nuevo para mí, aunque tiene su gracia). Dicho esto, sigamos. Considero que Disabled People Destroy Science Fiction es importante a muchos niveles por dos factores fundamentales: pide incluir la discapacidad en la narrativa y lo hace al tiempo que reclama un espacio en la ciencia ficción. Parece que tradicionalmente para los autores de ciencia ficción ha resultado más fácil crear alienígenas, ciborgs o mutantes que no seres humanos con discapacidad y una voz propia más allá de su condición. En todo tipo de literaturas, no solo la fantástica, la representación de la discapacidad parece responder siempre a los mismos cinco estereotipos: a) El discapacitado que es el protagonista de una historia de superación que inspira a los «enteros» y que genera un montón de frases bonitas para compartir en redes sociales. b) El mentor del Pequeño Saltamontes al que enseña muchas cosas a pesar de su condición (sic). c) El que solo tiene voz como víctima. d) El que encuentra una cura mágica y deja de serlo. e) El que está tan enfadado por culpa de su discapacidad que se convierte en villano (aquí entrarían también todas aquellas personas con problemas mentales que se transforman en asesinos y cosas por el estilo). Hasta el momento, y salvo honrosas excepciones, esta ha sido la manera de mostrar la discapacidad y quizá ya va siendo hora de cambiarlo. Lo que este proyecto reclama, además, es que seamos nosotros mismos quienes tomemos la iniciativa y no dejemos que sean otros los que cuenten la historia por nosotros porque corremos el riesgo de seguir siendo representados en base a los mismos tópicos. En uno de los artículos titulado «Constructing the Future» («Construyendo el futuro»), Derek Newman-Stille dice: «En la ciencia ficción tenemos un espacio en el que podemos reclamar algo que es importante para las personas con discapacidad: imaginación. En la ciencia ficción es posible imaginar de otra manera, pensar en nuevas posibilidades en lugar de cerrarnos a ellas diciendo que no son posibles. Los discapacitados podemos recuperar nuestros futuros de la misma manera en que hacemos todo lo demás en un mundo capacitista: con vulnerabilidad. Podemos blandir nuestra vulnerabilidad como una herramienta para escribir, para llevar con nosotros a nuestros lectores a un viaje por un espacio vulnerable en el que puedan cuestionar el sistema capacitista que hay a nuestro alrededor.» La idea es que imaginemos otros futuros que el que la sociedad capacitista imagina para nosotros: un futuro sin sanidad ni trabajo, ni espacio para quien quiera aportar, o incluso un futuro eugenésico en el que las taras han sido erradicadas. Pero ¿por qué tanto hincapié de un tiempo a esta parte con el tema de la representación? ¿Es que no leemos precisamente para vivir otras vidas? Por supuesto. Y eso está muy bien. Incluso podría entrar dentro del eterno debate de la literatura escapista contra la literatura de monóculo y jersey de cuello de cisne, si mucho me apuras. Pero es algo que va más allá. El verte reflejado en las palabras de otro, a través de unos personajes que interactúan con otros sin repetir estereotipos, tiene un efecto sanador que te ayuda a reconciliarte contigo mismo y aprender que eres valioso tal y como eres. Si no te ves reflejado en los productos culturales que consumes, tienes la sensación de que tienes algo que te hace desaparecer del imaginario colectivo. Y ese algo que hace que no te sientas parte del entorno está enraizado en tu propio cuerpo. Lo tienes y no te lo puedes quitar. En el proyecto Disabled se pueden leer varios artículos en los que los autores explican que un libro o una película en concreto los han ayudado a entenderse mejor, y ese es precisamente el valor de dicho proyecto. Porque, ¿dónde si no se pueden ver mejor los prejuicios o las ansiedades de la sociedad si no es en la cultura popular? Además, no solo ayuda a que los discapacitados se vean a sí mismos y se rompa el estereotipo, sino que puede ayudar también a los que no tienen ninguna discapacidad a disponer de más armas, si algún día esta les llega. Y a encontrarse a menos gente que no los entienda. Ya he dicho un poco más arriba que la representación de la discapacidad en la ciencia ficción es, cuanto menos, discutible y que si nos quejamos de que hay pocas mujeres en el mercado, con los discapacitados (o al menos los que han salido del armario, porque recordemos que no siempre es visible o no todo el mundo quiere/necesita identificarse como tal) es todavía más flagrante. También se puede dar el hecho de que muchos autores prefieran no meterse en berenjenales a la hora de escribir sobre el otro, especialmente en esta era del linchamiento exprés y poco meditado en las redes sociales. Pero lo que Disabled pone sobre la mesa es por qué no hay más discapaditados que escribamos sobre nosotros mismos. En un artículo del 23 de agosto que The Huffington Post dedica al proyecto, una de las editoras, Nicolette Barischoff, expresa diferentes motivos. El primero es que ya estamos quemados antes de empezar porque desde siempre se nos ha impuesto la noción de que tenemos que escribir sobre nuestra experiencia sintamos o no la inclinación a hacerlo. Son los demás los que te piden «escribir tu historia», pero ya saben cuál es y qué etiqueta le van a poner cuando incluyan tu texto en un proyecto benéfico para recaudar fondos y coger polvo en la estantería. Otro motivo es que cuando se escribe sobre discapacidad esta es lo único que importa, y da lo mismo si el texto está bien escrito o no. Esto sucede porque los «enteros», ya sean lectores o escritores, no están acostumbrados a estar en una misma habitación con la discapacidad y mostrar normalidad. Para ellos, la discapacidad funciona exactamente igual que la escopeta de Chéjov que, si aparece en la historia, tiene que hacer algo más adelante y colmar las expectativas del lector o de lo contrario hay que quitarla porque nada de lo que ocurre en una historia puede ser accidental. En realidad este hecho solo responde a la necesidad del escritor «entero» de justificar la existencia de la discapacidad y que así pueda cumplir una función satisfactoria dentro de su universo. Para el «entero», la respuesta de que los discapacitados quieren existir en la narrativa porque también existen en el mundo real, no es satisfactoria porque su función es la de mostrar su condición o, si no, no tenerla. Hay que encontrar la manera de conseguir que, cuando aparezca un personaje discapacitado o enfermo, no se produzca ese mecanismo. La cuestión es que no queremos que nuestros cuerpos (y aquí incluyo la mente) sean el foco de todas los relatos en los que aparecemos, incluso cuando somos protagonistas. Es más: especialmente cuando somos protagonistas, porque al haber vivido en esos cuerpos toda la vida, estos no son fuente de conflicto para muchos de nosotros. La representación y la narrativa ayudan a conformar el mundo en el que vivimos. Creo sinceramente que Disabled ayuda a los discapacitados a reclamar el espacio narrativo, a pedir personajes con los que nos sintamos identificados y a los que les pasen las mismas cosas que les pasan a los demás porque en la vida real también es así. Y es importante porque abre la puerta a que seamos nosotros mismos los que llevemos la voz cantante a la hora de cambiar la manera en cómo nos ve el mundo. Si volvemos al terreno específico de la ciencia ficción, en su artículo «Instant Demotion in Respectability» («Degradación instantánea de la respetabilidad»), Bogi Tácaks explica que cada vez que quiere promocionar algo que es relevante en su relación con la discapacidad en el fándom, a menudo se encuentra gritando contra una pared y se da por vencida hasta la siguiente vez en la que alguien le dice: «anda, pues nunca he oído que ningún discapacitado mencionara eso antes». Dice que como queer ya es objeto de todo tipo de discriminación, pero que estas se multiplican por el hecho de ser discapacitada, porque la discapacidad está al final de la cola de la respetabilidad. En este sentido, se espera que Disabled ayude a que cambie la balanza y nos encontremos más debates sobre discapacidad en los que sean los propios discapacitados los que propongan el tono, los temas y el contexto de la discusión. De hecho, ya existe el movimiento #AccessibleCons que pide que haya una mayor accesibilidad en las convenciones. En mi propia experiencia en el equipo organizativo de la Eurocon de Barcelona tengo que decir que no encontré ninguna traba al respecto por parte de mis compañeros, todo lo contrario, y creo que se cumplió bastante con la accesibilidad. ¿Cómo no iba yo a reclamarla si por norma general no me entero cuando voy a presentaciones o charlas (gente: si os ponen un micrófono delante, usadlo y no preguntéis si podéis dejarlo de lado)? ¿Iba a organizar algo a lo que yo mismo no iba a poder asistir? Si no se llegó al 100% y nos quedamos en el 95% fue porque no se hizo ninguna reclamación concreta y entiendo que fue porque nadie la necesitó. Si necesitas algún tipo de ayuda o mejora en los actos a los que vas para que sean accesibles para ti y estás leyendo esto, por favor: reclámalo para que la organización sea consciente y ponga medidas. Por ti que no quede. Entonces, ¿qué hacemos a partir de ahora? Si eres discapacitado (en el amplio espectro que ya he nombrado más arriba), ponte a escribir y domina tú la narrativa. Que no te la impongan. Si no lo eres y no quieres escribir sobre el tema, no pasa nada. No estamos aquí para imponer cuotas porque no creo que sean necesarias. En general el debate con el tema de la representación de las mujeres o la identidad de género creo que es bastante bajo por culpa de la inmediatez de la red, el aceleracionismo y porque se centra en tonterías y no en las cosas de verdad importantes. Si se quiere escribir sobre algo o incorporando una cierta narrativa, la receta es la misma de siempre: empatía. Es más, sirva esto como llamada a las armas para alcanzar una representación plena y no solo «para lo mío» y volviéndonos locos. Y si alguien quiere que hagamos algo parecido a Disabled (mi pila de trabajo y de temas pendientes se acaba de tirar por la ventana), hablemos. ¡Ah!, por si os queda la duda, os diré que Disabled People Destroy Science Fiction ha recaudado una cantidad muy parecida a la de sus predecesores y que incluso se hará un Disabled People Destroy Fantasy.

1 Comment

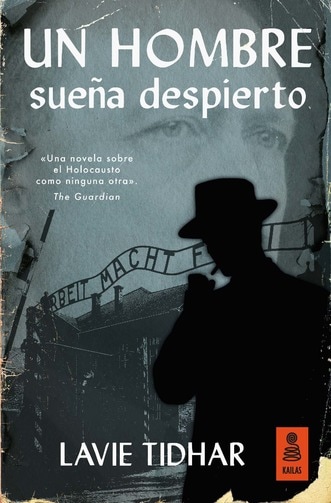

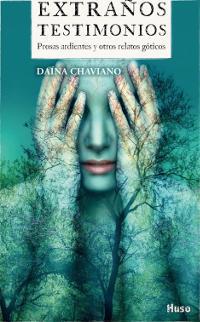

Por Cristina Jurado A nadie debe extrañar que una de las obras más elogiadas de Lavie Tidhar, Un hombre sueña despierto, se haya traducido al español. Es una historia tan potente, tan provocadora y relevante, además de estar escrita de manera hermosísima, que no pude por menos que aplaudir a la editorial Kailas por su decisión. El año pasado, los visitantes del Festival Celsius de Avilés tuvieron la oportunidad de encontrarse con al autor británico-israelí, quien aprovechó el evento para anunciar la llegada a nuestro país de la novela. Me resulta difícil etiquetar Un hombre sueña despierto sin caer en inexactitudes: no se trata de ciencia ficción o fantasía per se, pero es un tipo de historia alternativa o, más bien, de especulación sobre un pasado alternativo. El autor crea una historia dentro de otra aterradora, mostrando el valor de la fantasía y la imaginación como herramienta de supervivencia. La historia aterradora sigue los pasos de un escritor judío de obras pulp, Shomer, en un campo de concentración, mientras que la segunda historia explora la posibilidad de que un Hitler-Mr. Wolf derrotado se haya exiliado en el Reino Unido y malviva trabajando de investigador privado. Este es un libro sobre una transformación interior: Shomer transciende el horror del campo de concentración empleando su imaginación y Wolf se convierte en aquello que odia más. Me relaciono con Lavie desde hace unos años. La originalidad de sus ideas, la belleza de su prosa, la relevancia de sus narraciones son hechos objetivos que cualquiera puede comprobar. Pero mi experiencia con él me ha enseñado que es uno de los autores más generosos y amables que conozco. Recientemente colaboró desinteresadamente en WhiteStar, la antología de relatos basada en el universo de David Bowie publicada por Palabaristas y cuyos beneficios han ido a parar enteramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Cristina Jurado: Utilizar un personaje histórico en una historia es siempre una empresa arriesgada, pero trabajar con Hitler (Mr. Wolf en el libro) me parece una tarea casi imposible. Por qué decidiste desarrollar una historia alrededor de una versión alternativa de una de las figuras más odiadas de la historia moderna? Lavie Tiddhar: Para ser francos, ¡intenté evitar escribir este libro! Porque, tienes razón, parecía una insensatez. Creo que empecé a pensar en ello en el invierno de 2011 y después me pasé dos años intentando con todas mis fuerzas no escribirlo. Entonces, una noche me rendí y escribí la primera frase que me había perseguido todo ese tiempo (“She had the face of an intelligent Jewess”) y ya no volví la vista atrás. Cuando me senté a escribirlo, la historia fluyó muy rápidamente. Fue bastante surrealista: escribía mayormente desde la medianoche hasta las tres de la mañana. ¡Era muy extraño pasar todo aquel tiempo con Adolf Hitler! Una frase desechada de una novela de Philip Kerr, que creo recordar, hablaba de cómo Hitler podía haberse convertido en un detective privado me dio pie del libro. Se me ocurrió que si alguien podía escribir esta idea sin morir en el intento posiblemente sería yo. Obviamente quería utilizarlo como una manera de hablar sobre el Holocausto, nuestra historia real. Creo que salí indemne, más o menos. Pero todavía me maravilla que se publicase, y cuando la gente comenzó a apreciarlo y se empezó a traducir en varios países… el momento anterior a la publicación fue horrible, porque esperaba que me dijeran que era un error, que el libro nunca saldría. Me parece totalmente surreal que esté ahí fuera. CJ: Elegir un narrador en primera persona para contar la historia desde el punto de vista de Wolf y la tercera persona para que la narración avance y para contar las vicisitudes de Shomer, creo que es una decisión muy pensada y valiente. ¿Por qué lo decidiste así? LT: Solo hay unas pocas voces narrativas en el libro. De hecho, en el primer borrador, había demasiadas y tuvimos que cortar una par de ellas completamente. Sentí que necesitaba el diario de Wolf, la voz en primera persona, para entrar de verdad en su cabeza, pero también necesitaba escribir alguna de sus secciones en tercera persona para sacar un poco al lector para que lo viera desde el exterior. Las secciones de Shomer se desarrollan en una voz diferente, más poética, en contraste con la parodia dura de las secciones dedicadas a Wolf. No se pueden tener las secciones de Wolf sin Shomer. Una es fantasía y la otra es la realidad. Tienes que anclarte en el mundo real incluso si estás intentando escaparte de él desesperadamente. Si no, todo se cae. CJ: ¿Puedes explicar a los lectores españoles qué es el “Stalag” y cuál es su influencia en Un Hombre Sueña Despierto? LT: Claro… se trataba de bolsilibros que surgieron en Israel en los 60 y 70, libros de tapa blanda muy baratos que se vendían bajo cuerda en los kioskos, nunca en las librerías, con historias muy gráficas sobre los campos de concentración. Los prisioneros nunca eran judíos sino prisioneros de guerra y los guardias eran mujeres Nazi sádicas ¡que los utilizaban para su gratificación sexual! Existían películas con temática de “Nazi-explotación” en los 70 en Italia, cosas que se titulaban Ilse, la Mujer-Lobo de las SS y Salon Kitty, y había hasta un editor en Australia que se especializaba en este tipo de libros extraños de bolsillo. Pero en Israel era todo un fenómeno, y las escribían autores israelíes bajo pseudónimo (“Mike Longshott” era uno que, además, tomé prestado para mi escritor pulp de Osama). Son obras muy raras. Me parece que era una manera de tratar el Holocausto, ¿sin hablar sobre él? No sé. Aparentemente toda una generación de muchachos israelíes creció con esos libros, que constituyeron una primera forma de exposición a lo erótico. Hoy en día se trata de raras piezas de coleccionista, pero en aquellos tiempos se vendieron miles y miles de copias. Todo esto, parcialmente inspirado por leer sobre la transformación del nazismo en pornografía durante mis años universitarios, bullían en mi mente mientras escribía. Era un tipo de conflicto muy potente y primario. De hecho, me obsesioné tanto con el libro que terminé escribiendo una parodia “Stalag” al mismo tiempo que la novela. Se titula Lujuria de la Esvástica, y se publicó únicamente en una edición de limitada PS Publishing. ¡Es muy, muy mala! Con esto quiero decir que yo creo que es muy divertida, pero es verdaderamente muy difícil escribir pulp malo a propósito. Pero es una parodia (sospecho que todo lo que hago es una especie de parodia) y me hizo reír. Me alegro de no tener que escribirla de nuevo. CJ: Has mencionado que la sección dedicada a Shomer es más como poesía. Entonces, la poesía es la realidad y la prosa, la fantasía. ¿El poder del arte es el de ser capaz de sobrevivir ante situaciones extremas? LT: No sé si puedo responder a eso, pero creo que es una de las preguntas que plantea el libro. De alguna manera, pienso que trato el poder escapista de la fantasía y si ello es siquiera posible, en obras como Osama, The Violent Century y Un Hombre Sueña Despierto. CJ: La literatura de ciencia ficción y fantasía está muy comprometida hoy en día con la política, lo que revela que nuestra sociedad está sufriendo una importante transformación. ¿Crees que la historia alternativa es una buena manera de analizar con calado el creciente populismo? LT: Solo puedo hablar por mí y no estoy totalmente convencido de que Un Hombre Sueña Despierto sea ciencia ficción o fantasía y, en cualquier caso, no se publicita como tal. Para mí, personalmente, la respuesta es que sí. Empleo una mezcla de historias alternativas y estados alterados de la mente para tratar de hablar sobre temas contemporáneos. El trasfondo de Un Hombre Sueña Despierto, por ejemplo, se basa en la emergencia actual del nacionalismo y de los elementos de la extrema derecha que preceden el Brexist o la llegada de Trump, algo que se me hizo muy evidente cuando volví a l Reino Unido en 2011. Por ello, nada de lo que ha sucedido desde la publicación del libro me ha sorprendido particularmente. CJ: España ha vivido bajo una dictadura hasta la mitad de los años 70 y se mantuvo de alguna manera aislada del resto de Europa durante décadas. ¿Qué crees que Un Hombre Sueña Despierto puede proporcionarle un lector español? LT: Ya he dicho en alguna ocasión que me siento muy influido por autores españoles. Gente como Manuel Vázquez Montalbán me enseñó que puedes escribir de forma políticamente comprometida, y entretener, al mismo tiempo, con historias arraigadas en la ficción popular. Me he inspirado en la manera en la que consiguen eso no solo autores españoles sino latinoamericanos como, por ejemplo, el mexicano Paco Ignacio Taibo II. Me parece que el libro tiene un toque español al tratarse de una novela negra que funciona tanto a favor como en contra del género y, algunas veces, lo ignora completamente. Y, por supuesto, creo que la temática puede interesar a cualquiera en Europa en estos momentos. CJ: ¿Puedes compartir con nuestros lectores tus proyectos futuros? LT: ¡Va a ser un poco complicado! Lo próximo es algo sobre lo que estoy entusiasmado, porque es un poco diferente. Se trata de una serie que se publicará online en una página bastante importante. Cada episodio estará ligado a un artículo formado por prominentes científicos o escritores de temas científicos, acompañados de arte original para cada episodio. Es una oportunidad para hablar de temas como el cambio climático, las energías renovables, cómo podemos sobrevivir y adaptarnos, y cuál es nuestro lugar en este planeta. Va a tener una gran difusión y me parece relevante en relación al momento en el que vivimos. Esto es por lo que respecta a este año. No puedo revelar mucho porque no se ha anunciado todavía. Asimismo, seguiré publicando mis relatos en diversos sitios. Por otro lado, este año es particularmente interesante para mí porque tanto Central Station como Un Hombre Sueña Despierto van a publicarse en varios países, desde Polonia hasta Japón. Me hace muy feliz ver que esos libros estén teniendo una distribución tan amplia. En lo que respecta a las novelas, de nuevo, no puedo hablar mucho. Tengo un par de ellas a la cola, y creo que el 2018 va a ser estupendo pero ¡tendremos que verlo! Una de las novelas, que es algo muy diferente, ya ha sido elegida para ser publicada en Italia, Alemania y Francia. Espero también que mi novela gráfica Adler, largamente aplazada (una especie de Liga de las Damas Extraordinarias), vea la luz el año próximo pero ¿quién sabe? Y la película que escribí hace un tiempo para una productora israelí está actualmente buscando un director. En estos momentos acabo de terminar una suerte de Western muy extraño y estoy tanteando volver a un viejo proyecto, un misterio sobre un asesinato que tiene lugar en un Londres post-cambio climático. Además, también he terminado una obra de teatro de un acto basada en mi novela Osama. Ya sabes que me gusta mantenerme ocupado.  Por Cristina Jurado Las historias del vitoriano José Antonio Cotrina se reconocen desde lejos porque son un ejemplo de equilibrio entre la forma y el fondo. Si algo caracteriza la obra de este autor es la calidad de su prosa, precisa y fluida, la incontestable originalidad de sus ideas y la sólida armazón que sustenta sus historias. No es de extrañar, por tanto, que haya cosechado numerosos galardones, como el premio UPC en 2000 por su novela ciberpunk Salir de Fase, el Ignotus al Mejor Relato por “La niña muerta” y a la Mejor Novela Corta por Amanecer (ambos en 2005), o el Alberto Magno por Mala Racha (2000), Argos (2005) y Luna de Locos (2007). Cotrina sabe jugar con el lector: sabe proponer el juego, desplegar un tablero atractivo y congruente, y poblarlo de personajes creíbles con personalidades complejas y atractivas. Pero no se conforma con exponer lo evidente sino que descubre la otra cara de las cosas, el reverso, aquello que no se ve pero se intuye y, tal vez por eso, nos inquieta. Como en “Ocultos”, su relato más reciente recogido en la antología Verbum de Fata Libelli, o como en sus novelas: La Canción Secreta del Mundo (Hidra, 2013 y Palabaristas, 2016); Las Puertas del Infinito, escrito con Víctor Conde (Fantascy, 2016); Los Cuentos de Rocavarancolia #1, #2 y #3 (Palabaristas, 2014, 2015 y 2016); La cosecha de Samheim #1, #2 y #3 (Alfaguara, 2009, 2010, Hidra, 2011); La Casa de la Colina Negra (2006, Alfaguara); y Las Fuentes Perdidas (La Factoría de Ideas, 2003). Con un estilo elegante y una imaginación desbocada pero verosímil, este autor se ha lanzado en los últimos años a la literatura juvenil e infantil con títulos escritos a cuatro manos con Gabriella Campbell, como El fin de los sueños (Plataforma, 2014), El Día del Dragón (Naufragio de letras, 2016), El Cielo Roto (2017), o El Dios de las Alturas (2017). A continuación os ofrecemos una entrevista con este escritor versátil y sorprendente que, haga lo que haga, continúa maravillando con su prosa y sus ideas. Cristina Jurado: A todos los autores que entrevisto les suelo preguntar por su proceso creativo. Me fascina comprobar la metodología que cada escritor o escritora emplea para dar forma a una historia. En tu caso, ¿cómo se desarrolla ese proceso desde que se te ocurre una idea hasta que el manuscrito final llega a imprenta? José Antonio Cotrina : Lo primero es la idea. Siempre tengo varias en danza, unas arraigan y otras no. Las voy ordenando según lo prometedoras que me parecen y las ganas que tenga de ponerme con ellas. La primera fase de trabajo tiene lugar básicamente en mi cabeza: analizo la historia, sus puntos fuertes, los escenarios y los posibles personajes y los voy mezclando hasta conseguir un primer esquema que será la base de todo. Es un mapa mínimo que me servirá para orientarme y que además se convertirá en la columna vertebral de la obra; en ese primer proceso se me suelen ocurrir dos o tres escenas principales que luego tendrán una importancia capital en la historia. A veces se da la curiosa circunstancia de que puedo tardar mucho tiempo en escribir esas escenas en particular, en ocasiones (como sucedió con un par en concreto de El ciclo de la luna roja), hasta años. Luego ya llega la fase de escritura propiamente dicha. Soy un escritor lento, aunque no lo parezca. Soy mucho de escribir, volver atrás, releer lo escrito en los últimos días y repasarlo todo hasta que me quedo a gusto, hasta que noto el texto fluido. No es una metodología que recomiende a nadie, se pierde bastante tiempo. Sobre todo porque llegados determinados puntos en la novela vuelvo al principio y repaso toooooodo lo escrito hasta entonces. (Repito: no es un modo de trabajo que recomiende a nadie. La sensación de no avanzar puede ser frustrante a veces). Una vez termino el primer borrador se lo entrego a los lectores cero que tengo cautivos en el sótano y lo dejo en reposo mientras lo leen. Después, con sus indicaciones ya delante y mis propias percepciones, toca el proceso de corrección. Muchos escritores lo odian, a mí me encanta. Ahí es cuando todo va tomando verdadera forma. A continuación toca moverlo por editoriales, cruzar los dedos, hacer sacrificios a los dioses oscuros y armarte de paciencia. CJ: Saber qué tipo de autores fuera del género te influyen creo que da mucha información sobre un autor. ¿Podrías compartir cuáles son? JAC: Leo de todo. Está claro que por vocación tiendo más al fantástico, es natural, pero también suelo hacer incursiones en la literatura realista. Me encanta la literatura rusa, por ejemplo, Dostoievski es uno de mis escritores favoritos; Crimen y castigo y El idiota me parecen obran maestras, al igual que Pabellón de cáncer de Solzhenitsyn o Lolita de Nabovok. Por mencionar otros autores, disfruto mucho con Dickens, Franzen, Nooteboom y Saramago. De vez en cuando picoteo también novela histórica y ahí me quedo con Hilary Mantel (En la corte del lobo es magnífico) y Bernard Cornwell (su trilogía sobre el rey Arturo me encantó). Hace poco descubrí a Torrente Ballester y se ha convertido en uno de mis escritores favoritos, fuera de La saga fuga de JB (que se puede considerar género), me ha deslumbrado con Los gozos y las sombras, hacía tiempo que no disfrutaba tanto de la lectura como con esos libros. Y probablemente una vez se publique la entrevista caeré en la cuenta de que no he mencionado a X o a Y, lo que consideraré algo imperdonable. Siempre me pasa. CJ: Has escrito varios libros con otros autores, en concreto con Gabriella Campbell y con Víctor Conde. ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con ambos? ¿De qué manera os organizáis para trabajar a cuatro manos? JAC: Casi por pura inercia con ambos. Víctor y yo tenemos cierta afinidad temática, hasta estilística en algunos momentos. Me encanta cómo escribe y me encanta su imaginación. Coincidimos en una firma en la Feria del Libro de Madrid y entre dedicatoria y dedicatoria comenzamos a hilvanar lo que luego fue el germen de Las puertas del infinito. Con Gabriella es un placer colaborar, tiene un talento extraordinario y lo demuestra en cada cosa que hace (y no, no lo digo porque seamos pareja, solo tenéis que echar un vistazo a su blog o leer sus cuentos y poesías para daros cuenta). Dadas las circunstancias, era inevitable que pusiéramos en marcha proyectos en común. El proceso de escritura de El fin de los sueños y Las puertas del infinito fue bastante similar. Para ambas novelas elegimos una estructura que facilitara el trabajo a cuatro manos: en las dos hay dos protagonistas claros, y cada uno de nosotros se encargaba de los capítulos narrados desde el punto de vista de uno de esos personajes. Por supuesto hablamos mucho sobre la trama y su desarrollo y tenemos siempre claro hacia dónde nos dirigimos. También hay mucha reescritura y mucho trabajo sobre el texto de tu colega para conseguir en lo posible cierta uniformidad de estilo. Si alguien tiene más curiosidad en saber más al detalle cómo nos manejamos Gabriella y yo a la hora de escribir a cuatro manos, aquí tiene un enlace a un artículo en su blog donde habla del asunto: http://www.gabriellaliteraria.com/escribir-a-cuatro-manos/ CJ: Como autor que cultiva la literatura fantástica juvenil – La casa de la Colina Negra, El ciclo de la Luna Roja-. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de escribir para un público joven? JAC: No hago muchas distinciones cuando escribo para jóvenes o para adultos. En lo único que me contengo es en la violencia y el sexo, pero eso no significa que rehúya de ellos cuando me dirijo a un público más joven, simplemente lo enfoco de otra manera. Intento que mis novelas juveniles no estén descafeinadas, trato los mismos temas que en mis novelas adultas y a veces hasta con más dureza (La canción secreta del mundo es un buen ejemplo de ello). CJ: En tu obra fantástica suelen aparecer mundos paralelos plagados de seres que parecen salidos de sueños o, más bien, de pesadillas, plagados con referencias a la muerte. He leído que hay quienes afirman que hay una fuerte relación entre el sueño y la muerte porque ambas actividades suponen un cese de la conciencia (en el sueño, sería el sueño profundo). En el caso de tu obra ¿existe esa relación? JAC: Mi obra, la mayor parte de ella al menos, trata de la dualidad, de las imágenes de los espejos, de la realidad y lo oculto y todo lo que hay a medio camino entre una cosa y otra; el sueño es la otra cara de la vigilia; en cierto aspecto es nuestro reverso, nuestro propio mundo oculto. En mis historias hay múltiples referencias a los sueños (hasta es el tema principal de El fin de los sueños, como deja claro el título), pero no lo relaciono con la muerte, al contrario, lo relaciono con la vida, con la imaginación y el proceso creativo. La muerte sería el cese de la creatividad, ahí no hay nada, es terreno estéril. CJ: ¿Qué crees que debe tener un mundo inventado (worldbuilding) para que funcione en una historia? JAC: Coherencia. Por muy disparado que sea el escenario que creas, tiene que ser coherente. Cuanto más verosímil, mejor; cuanto más real, mejor. Tienes que tener unas reglas de juego muy claras y el lector tiene que estar al tanto de ellas cuanto antes, luego puedes jugar con ellas, llevarlas hasta el límite y retorcerlas, pero nunca debes romperlas. Si lo haces se te derrumba todo. El escenario de la historia, al menos en mis novelas, siempre ha tenido una importancia tremenda, al mismo nivel que el argumento o los personales. Ha de ser llamativo, tener personalidad y profundidad, tiene que estar vivo. CJ: Últimamente te has decantado por la literatura juvenil y la fantasía. ¿Tienes intención de retomar la ciencia ficción en el futuro? JAC: No lo sé. Me considero escritor de género fantástico en sus tres vertientes: ciencia ficción, fantasía y terror. Disfruto igual de las tres, pero tal vez por mi bagaje se me ocurren más ideas en los dos últimos géneros que en el primero. Si se me ocurre alguna idea potente de cifi y que además me apetezca escribir, seguro que me pondré con ella. CJ: ¿Qué dos consejos le darías a un escritor de fantasía que estuviera empezando? JAC: Iba a hacer la típica coña de que ni lo intente, que se dedique a otra cosa, pero vamos a suponer que ya lo tiene decidido y que nada de lo que yo le diga va a convencerlo de que se eche atrás. Entonces: constancia y paciencia. Trabajar mucho, todos los días, intentar mejorar con cada nueva página, intentar superarte una y otra vez. Eso no va a asegurar que llegues a ninguna parte, pero al menos serás mejor de lo que eras cuando empezaste. CJ: ¿Cómo ves el panorama actual de la fantasía, la ciencia ficción y el terror en español? JAC: Efervescente. Al menos esa es la impresión que me da a mí. Desde hace bastante tiempo veo aparecer por todas partes nuevos autores y nuevas editoriales con ganas de hacer cosas. Cada vez somos más o, por lo menos, cada vez hacemos más ruido. Y me parece estupendo, desde luego. Lo malo es que el mercado sigue siendo el que es, no ha crecido en consonancia con ese caudal de nuevos escritores y editoriales, y eso se nota. El número de lectores con los que contamos sigue siendo limitado, más allá del ocasional bombazo editorial, que, casi siempre, suele ser de autor no nacional. Eso sí, tengo que reconocer que la evolución ha sido muy positiva en los años que llevo dedicándome a esto. El panorama no tiene nada que ver con el que me encontré cuando empecé. Espero que siga yendo a mejor. CJ: ¿Puedes compartir con nosotros tus proyectos futuros? JAC: Siempre estoy liado con mil cosas, quizá demasiadas. Ahora mismo estoy colaborando con Gabriella Campbell en dos proyectos de escritura conjunta. Estamos trabajando en las siguientes entregas de esa locura post-apocalíptica con galgo que es Crónicas del fin y, al mismo tiempo, para equilibrar tono, temática y conservar la cordura, estamos escribiendo la segunda parte de El día del dragón, una historia de fantasía cómica para chavales a partir de once años. También me dedico a mis propios proyectos, hace poco rematé una novela juvenil de corte fantástico; ahora estoy escribiendo otra que espero tener acabada para después del verano, y continúo, poco a poco, paso a paso, con la segunda parte de La casa de la Colina Negra. Esto es un no parar. CJ: A algunas personas que tú conoces les pedí que te formularan una pregunta, bajo secreto de sumario. Para empezar, Víctor Conde te pregunta si te gustó el universo que creasteis para las Puertas del Infinito y si querrías volver a él algún día. JAC: El universo de la novela me fascinó. Fue un subidón creativo trabajar en ese escenario exagerado y delirante que alberga tanto el Colapso de Rebeca como el Londres donde se mueven Logan y Riddly (sin olvidar el resto de mundos que aparecen en el libro). Lo del regreso no lo veo tan claro, básicamente por el modo en que termina la novela. Es una historia que no solo no precisa de continuación, sino que además esta iría en contra de la propia resolución de la obra. CJ: Gabriella Campbell quiere saber: ¿Cuál sería tu mayor sueño como escritor? Me refiero a esa meta que, una vez alcanzada, te permitiera decir «vale, ya he conseguido todo lo que podía conseguir como autor en esta vida». Y no vale decir «contar el peor chiste del mundo en un libro», «crear universos fantásticos que ya están influyendo en nuevas generaciones de escritores» o «que los padres me echen broncas por hacer llorar a sus hijos», porque todo eso ya lo has hecho. JAC: Suena mucho a meta terminal, a “Bueno, ya lo he conseguido todo, ahora puedo dejarlo”. Y eso da un poco de miedo. Conseguirlo todo equivale a que ya no te quede nada por lograr. Mi mayor sueño es continuar escribiendo durante mucho tiempo, seguir contando historias y, en la medida de mis posibilidades, hacer llorar a muchos lectores. Y contar chistes cada vez peores. Porque siempre se puede contar un chiste peor. CJ: Mariano Villarreal te pregunta si habrá continuación de Las fuentes perdidas, aprovechando la reedición. JAC: Habrá más historias ambientadas en ese universo y, con suerte, volveremos a ver a alguno de los protagonistas de Las fuentes perdidas (de hecho, pudimos ver a Délano Gris de manera fugaz en La canción secreta del mundo), pero no habrá una segunda parte como tal de Las fuentes perdidas. Mi idea cuando concebí este universo es que me sirva para contar diferentes historias con diferentes personajes y que tanto unas como otros se entrecrucen. Eso sí, si todo va bien, todas las preguntas que se plantean en Las fuentes perdidas, y que no encuentran respuesta en ese libro, la tendrán en otras historias.  Por Cristina Jurado De un tiempo a esta parte el esfuerzo colaborativo se han convertido en el motor de una serie de iniciativas destinadas a provocar cambios en nuestra sociedad, abogando por una mayor igualdad de oportunidades para todos. Precisamente en este tipo de actividades se enmarca La Nave Invisible, una página web colaborativa y feminista formada en su mayoría por blogueras que quiere acabar con la falta de visibilidad de las autoras en la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror en español. Desde su inicio en 2016 no han dejado de trabajar desde las redes sociales para ofrecer una ventana que muestre los trabajos de autoras, traducidas o que escriben en español, proponiendo entrevistas, reseñas, fichas sobre las escritoras y colaborando con otras iniciativas para acercar trabajos de creadoras que antes eran poco o precariamente difundidos. Al tratarse de una labor grupal, hemos decidido realizarles una entrevista en grupo y aquí os enseñamos el resultado de lo que acabó siento una charla muy productiva. Cristina Jurado: ¿Cuándo y por qué surgió La Nave Invisible? La Nave Invisible: El cuándo fue a finales de abril de 2016, aunque el proyecto no empezó a moverse con fuerza hasta los primeros días de mayo. ¿Y por qué? En realidad hubo una conjunción de varios factores. Estábamos atravesando una época en la que el tema de la infrarrepresentación de las escritoras de género parecía estar siempre en el candelero. Desde hacía uno o dos años, se venía hablando de los sesgos inconscientes que nos hacen leer más autores que autoras, y de la necesidad de prestar más atención al porcentaje de escritoras que tenemos en nuestras estanterías. Tampoco nos pasaba desapercibida la forma en la que se ningunea con frecuencia a grandes figuras femeninas del género. Había un clima de debate constante: por qué ese desequilibrio en temas de publicidad, o a la hora de publicar, o entre las reseñas de los lectores. Podría decirse que el caldo de cultivo en el que germinó La Nave Invisible estaba ya en ebullición. Pero el detonante definitivo fue la entrada que nuestra jefa, Anna Roldós, escribió en su blog personal, a raíz de unas declaraciones de Ediciones Nevsky en las que se atrevían a reflexionar sobre un tema bastante tabú: lo arriesgado que es en España publicar a mujeres. Anna se lio entonces la manta a la cabeza y lanzó la idea de crear un espacio donde promocionar el trabajo de escritoras de ciencia ficción, fantasía y terror, dándoles el apoyo y la publicidad necesaria para que nadie tuviera que volver a decir que publicarnos es "arriesgado". La propuesta se difundió con rapidez en las redes sociales, fuimos llamándonos unas a otras, y gustó tantísimo que, en apenas unos días, ya éramos cerca de veinte personas implicadas y Anna tuvo que cerrar la admisión de colaboradores para que el grupo no se hiciera inmanejable. Ahora nos damos cuenta de que la respuesta que recibió fue una clara muestra de la falta que hacía en el mundillo un proyecto de estas características. CJ: ¿De dónde procede el nombre? LNI: Lo de encontrar un nombre para la web fue nuestra primera gran odisea. Cuando la idea acababa de nacer, Anna puso en marcha el HT #proyectoescritoras en Twitter, y durante las fases iniciales fue así como lo llamábamos; pero, obviamente, necesitábamos un nombre concreto que lograra aglutinar los tres géneros que tratamos y el espíritu de la iniciativa. En el grupo se sugirió de todo, desde títulos de obras memorables o juegos de palabras, hasta fragmentos de citas de alguna autora relevante o incluso nombres de diosas clásicas. Pero cada nueva opción nos servía más para descartar posibilidades que para decidirnos. Al final preferimos un nombre en español y que no se relacionara con ninguna autora en concreto, para no dar prioridad a unas sobre otras. En cuanto salió a la palestra la palabra "nave", caló enseguida, porque podíamos jugar con el doble sentido de nave espacial y velero y mantener el equilibrio, sin decantarnos por algo representativo de un único género. El "invisible" entronca con nuestra intención de visibilizar a esas autoras que el público parece no ver o que pasan más desapercibidas a los lectores. Ambas cosas se terminaron condensando en nuestro logo del velero espacial, que diseñó la genial Delfina Palma y del que todas estamos muy orgullosas. CJ: ¿Cuáles son vuestros objetivos con esta iniciativa? LNI: DOMINAR EL MUNDO (esto lo hemos contestado todas a coro, que conste). Bromas aparte, ha sido interesante intentar dar respuesta a esta pregunta, porque, aunque nuestros objetivos no han cambiado, a lo largo de estos primeros meses sí hemos tenido oportunidad de matizarlos y evolucionar. Nuestro objetivo principal es y siempre será reivindicar el papel de las mujeres dentro de la literatura de género, sirviéndonos de un formato diferente, más dinámico y variado, que además de reseñas incluya artículos, entrevistas, novedades y demás. Hay narradoras ahí fuera que han hecho o están haciendo cosas geniales y merecen que se les dé voz. O narradoras que no terminan de lanzarse por inseguridad. Queremos ofrecerles un espacio de unión y apoyo, animarlas a seguir trabajando, demostrarles que estos géneros no son terreno prohibido para ellas y que el mundo necesita sus historias. Somos conscientes de que muchas veces los lectores no eligen autoras por simple desconocimiento; aún hay una creencia bastante extendida de que las escritoras de ciencia ficción, por ejemplo, apenas existen. Desde La Nave queremos combatir eso, acercando las autoras a los lectores y dándolas a conocer. Por eso invertimos un mimo especial en nuestra base de datos, que vamos ampliando mes a mes de cara al público, procurando mantener el equilibrio entre autoras hispanas y de lengua extranjera, clásicas y contemporáneas. A través de nuestra grumete transatlántica, Paula Rivera, procuramos acercar los mercados español e hispanoamericano. La diversidad es algo que nos preocupa especialmente, por lo que también intentamos buscar más allá del mercado anglosajón y entre las autoras pertenecientes a minorías de cualquier tipo. No os vamos a engañar: que nuestra base de datos pueda llegar a convertirse en punto de referencia es uno de nuestros sueños. Pero, cuando empezamos a trabajar en esta línea, con toda nuestra inocencia y buena intención, descubrimos que las raíces del problema son más profundas de lo que creíamos. Pocas autoras llegan a España y, las que lo hacen, pasan desapercibidas con facilidad por la falta de promoción. Hemos visto a importantes autoras clásicas que no se reeditan desde hace treinta años o a autoras contemporáneas que, en apenas un par de años, son saldadas o borradas del mapa. En un plano más general, nos hemos encontrado con las trabas que sufre una obra en español para poder moverse con libertad en el mercado hispanohablante, sea a este o al otro lado del Atlántico, lo que frena aún más la difusión de autoras en lengua castellana. Como dice nuestra grumete Claudia Fontana: "Vimos los árboles y nos hemos dado cuenta de cómo está el bosque". Frente a todo esto, queremos transmitir un mensaje claro y contundente, porque sigue habiendo mucha gente que niega el problema o tiene una visión distorsionada de la realidad. Las escritoras de género están ahí, eso es innegable, así que habrá que preguntarse por qué no nos llegan, por qué no se apuesta por ellas o por qué los lectores siguen convencidos de que no existen o son de calidad inferior. Queremos romper esa dinámica de una vez por todas, concienciar y compartir con nuestros lectores todo lo que nosotras mismas estamos aprendiendo, que es bastante. Y quién sabe si en el futuro, a largo plazo, podríamos ayudar a generar un cambio en el mercado. CJ: ¿Cómo trabaja la tripulación: lo consensuáis todo o cada sección es gestionada por navegantes diferentes? LNI: Las cosas importantes las consensuamos entre todas, como fueron en su momento el nombre y diseño de la página web, las distintas secciones, el ritmo de actualización, la distribución del calendario, los grupos de trabajo o el libro de estilo. Ahora analizamos juntas también las propuestas que nos llegan, ya sean de lectura o para colaborar con algún artículo, y discutimos su viabilidad o si se adapta a la línea editorial de La Nave. Si alguna grumete tiene una idea o se entera de algo que pueda interesar a la tripulación en pleno, también lo compartimos. Pero para las cosas pequeñas del funcionamiento diario cada sección es más o menos independiente. O lo son en teoría, porque en el fondo casi todas hacemos un poco de todo. La Nave está compuesta por cinco secciones principales y cada una de ellas cuenta con una coordinadora que organiza el trabajo junto con sus compañeras (aunque también hay una coordinadora general que ejerce de nexo entre los distintos grupos). Pero tenemos una cadena de trabajo estricta entre bambalinas, y ahí entran el equipo de correctoras, que se encargan de revisar los textos antes de publicarlos, y el equipo de editoras, que maquetan las entradas y se ocupan del mantenimiento de la web. Eso sin contar a las grumetes que gestionan las redes sociales, cuya labor es muy importante. Somos una tripulación disciplinada, como podéis ver. CJ: ¿Podéis hacer un balance de La Nave Invisible desde su botadura? LNI: El balance de estos primeros meses es muy positivo. Desde el primer momento, la respuesta de los lectores fue increíble, sobrepasó todas nuestras expectativas. Nos han apoyado mucho, hemos tenido muy buen feedback y hemos podido sentir que estábamos cubriendo unas necesidades acuciantes en el fandom. Cada día tenemos a gente maja recomendándonos obras o autoras, o a gente maja que acude a nosotras en busca de recomendaciones. Hay usuarios que ya nos remiten a cualquier persona que pregunte algo sobre escritoras de género y eso nos hace sentir muy orgullosas. Nunca podremos agradecérselo suficiente a todos ellos. Pero, más allá de nuestra labor pública, algo que nos hace muy felices es el buen rollo que se respira en los camarotes de La Nave. No toda la gente que se apuntó en un primer momento al "proyecto escritoras" se implicó al final en la creación de la web, y no todas las que participaron en la creación de la web siguen trabajando activamente con nosotras hoy en día; pero el núcleo duro (en torno a catorce grumetes) se mantiene al pie del cañón. Y, aunque todas somos muy distintas y no siempre estamos de acuerdo en todo, tener un objetivo común nos ayuda a remar juntas en la misma dirección. El grupo que ha nacido a raíz de este proyecto es una de las mejores cosas que nos ha pasado. CJ: L@s Navegantes Invisibles sois usuarios asiduos de las redes sociales ¿De qué manera creéis que influyen a la hora de compartir y difundir información? LNI: Las redes sociales nos parecen vitales para compartir contenido y evaluar a la audiencia: qué buscan, qué quieren, qué necesitan. De esta forma, nosotras también nos especializamos. Aunque no todas tenemos una vida activa en Twitter, sí somos blogueras y/o escritoras, así que estamos acostumbradas a este tipo de interacción y somos conscientes del poder que tiene. El propio génesis de La Nave lo demuestra. Nuestros lectores saben quiénes somos, pueden ver nuestro trabajo, pueden conocernos a un nivel más personal si tienen interés, podemos charlar y debatir. Creemos que todos esos factores convierten el proyecto en algo más cercano, más tangible, y quizá favorezca que la gente se implique más. A través de las redes sociales podemos hacer networking, ahí está nuestro público objetivo y son ellos mismos quienes nos buscan, movidos por sus inquietudes. Sin embargo, también es obvio que son un arma de doble filo; es muy fácil que alguien pueda sacar algo de contexto o que cualquier nimiedad alcance proporciones de linchamiento viral. Por eso, aunque nuestra web tiene un espíritu claramente feminista, desde la cuenta oficial procuramos mantener un discurso moderado y una actitud positiva, aparcando la agresividad. Si nos encontramos con casos flagrantes de injusticia, los denunciamos sin pelos en la lengua, porque son los que legitiman nuestra labor; no nos estamos inventando nada, los problemas de los que hablamos son reales. Pero manteniendo el equilibrio entre la combatividad y el diálogo creemos que nuestro mensaje cala mejor y, de hecho, hemos notado una buena respuesta de la gente ante esta filosofía. Nuestro objetivo es lo que más nos importa y lo que está por encima de todo, nosotras estamos aquí para hablar del trabajo de las escritoras de género y no queremos que nada empañe eso. CJ: En vuestra opinión, ¿de dónde procede la menor visibilidad de las autoras en géneros concretos como la ciencia ficción? LNI: Del machismo, básicamente. Pero no se trata de algo tan burdo como limitarse al "nos ignoran porque somos mujeres, qué malos son"; no, es algo mucho más complejo, se trata de un problema estructural. Si desde que naces te meten una determinada idea en la cabeza, es muy difícil deshacerse de ella. Igual que eso de que el rosa es un color de niñas y el azul es un color de niños; tú puedes rebelarte, odiar el rosa con toda tu alma y proclamar a los cuatro vientos que no te representa como mujer, pero inconscientemente verás el rosa y lo seguirás asociando a lo femenino. A las mujeres se nos ha inculcado que nuestro terreno es el de las emociones, el sentimental, el doméstico, mientras que el terreno de los hombres es el de la ciencia, la acción, la erudición. Por eso, entre otras cosas, se nos enclaustra en el género romántico y en la literatura infantil y juvenil (géneros que se consideran menores, poco serios o mediocres, por cierto, ignorando su potencial y complejidad), y se permite que los hombres copen la "literatura de verdad". Por si no fuera bastante, estas parcelas se han defendido con uñas y dientes a base de prácticas muy cuestionables, ya fuese degradando sistemáticamente la aportación de las mujeres o relegándolas de forma muy conveniente hasta condenarlas al olvido. A lo largo de la vida, estudiamos un canon literario en el que apenas hay mujeres, del mismo modo que estudiamos a los grandes filósofos, intelectuales, músicos, científicos, artistas, arquitectos, todos hombres. ¿Significa eso que las mujeres no han hecho nada nunca, jamás? No, simplemente sus figuras no han trascendido. Y, si no trascienden, no podrán inspirar a nuevas generaciones de mujeres. Nosotras seguiremos creciendo con la idea de que esos campos nos están vedados, las que crucen la línea seguirán sintiéndose igual de solas que sus predecesoras, con la eterna sensación de ser unas intrusas… y los hombres seguirán viviendo en su cómoda burbuja de autocomplacencia, sin que nada cambie. En esas bonitas listas sobre los grandes clásicos de la ciencia ficción, o de la fantasía, o del terror, o incluso de las cien mejores novelas del siglo XX, casi nunca aparecen mujeres. Y, si aparecen, son siempre las mismas tres o cuatro, como premio de consolación. Hemos percibido que hay una tendencia inconsciente a considerar su trabajo como algo marginal, alternativo o de calidad deficiente: si escriben ciencia ficción, seguro que es "blanda" (que durante años fue tratada como subgénero de segunda categoría, por debajo de ciencia ficción dura), si escriben fantasía, seguro que no es épica, si escriben terror, seguro que son paranoias de señora menopáusica… Eso cuando no son directamente unas impostoras que solo disfrazan sus novelas románticas de fantasía o ciencia ficción, como si los escritores no hablasen jamás sobre sentimientos o romance tanto como la que más (la razón por la que un hombre hablando de sentimientos se ve como algo muy elevado y una mujer haciendo lo mismo se considera una ñoñería es buena materia de reflexión). Repito: esto no nos lo estamos inventando, son opiniones reales que hemos tenido la desgracia de encontrar y que incluso salpican a las profesionales de la divulgación; blogueras y analistas cuyo criterio es cuestionado cada dos por tres y, en el peor de los casos, son empujadas fuera del circuito a base de acoso y difamación. Lo que nos deja con menos mujeres hablando sobre mujeres y con la perspectiva masculina ejerciendo su papel predominante. Si a las autoras se les exige la excelencia para llegar a un nivel "normal", si se las juzga con una dureza desmedida, si tienen que ser perfectas para ser tomadas en serio, es que se les está aplicando un doble rasero que parece diseñado para recordarles (a ellas y a los lectores) que nunca estarán a la altura. Así no es de extrañar que casi nadie tenga ganas de "arriesgarse" con ellas o invertir dinero en sus obras, por no contar que también es un método para mellar la confianza de las propias creadoras. Si a esta hostilidad se le suma la invisibilización de esas escritoras que podrían servir de inspiración o romper esta dinámica, nos encontramos con un círculo vicioso que actúa como repelente para las mujeres. Muchas no se sienten cómodas ni bienvenidas, por lo que se implican menos y escriben menos, el escenario perfecto para la excusa de que no se habla de autoras porque no las hay. Nos preocupan los bajos índices de participación femenina en los certámenes y antología de género, pero no nos sorprenden, porque somos testigos de su inseguridad todos los días por culpa de este ambiente. Para que esto cambie, hace falta mucha más promoción, más concienciación, más mujeres escribiendo novelas o reseñando. En definitiva, alguien que recuerde a los lectores que la calidad no es cosa de géneros y a las narradoras que pueden escribir lo que quieran, que no es imposible, porque ya hubo otras que lo hicieron antes que ellas. CJ: ¿Qué planes de dominación mundial tenéis para el 2017? LNI: *Insertar risa maléfica* Pues, en primer lugar, seguir apoyando a las autoras de género y animarlas a no dejar de escribir. Lo más bonito que nos ha pasado desde que botamos La Nave ha sido recibir mensajes de agradecimiento de lectoras y escritoras, algunas de ellas comentándonos que les hemos devuelto las ganas de escribir. Queremos mantenernos en esa línea, ampliar la base de datos tanto como nos sea posible y seguir mejorando poco a poco. A medio plazo, estamos empezando a barajar ideas, como convertir las lecturas conjuntas en algo periódico, tener más presencia en eventos literarios, organizar actividades… Nos gustaría poner en marcha un Patreon o algún otro método de financiación que nos dé algo más de margen para sacar proyectos adelante, aunque eso aún está en fase muy embrionaria. Y, a largo plazo… bueno, dejémoslo en que tenemos una cosa muy importante en mente que va gestándose con lentitud. Ya veremos si con el tiempo logramos hacerla realidad o no. CJ: Me gustaría que cada navegante se definiera con una pequeña frase, si es posible. LNI: Anna Roldós: Soñadora, intentando siempre hacer del mundo un lugar un poco mejor. Laura Huelin: Curiosa, no dejo de aprender y buscar intereses nuevos. Pilar Caballero: Idealista y exigente; vivo esperando la invasión alienígena. Laura S. Maquilón: Persistente y con ganas de aprender cada día algo nuevo. Laura Morán: Demasiado vaga para ser tan ambiciosa; creo que estamos en el mundo para ser felices, así que intento serlo yo y que lo sean los demás. Nerea Luray: Terriblemente honesta, pero que le encanta hacer ver a los demás lo que valen. Raquel Laforet: Siempre pensando en dragones, robots y dragones robóticos, y lamentando que no haya más. Paula Rivera Donoso: Me siento muy identificada con una cita atribuida a Thomas Malory (aunque no he podido comprobar que sea efectivamente de él): "We shall now seek that which we shall not find". Víctor de Amo: Pesimista hasta la médula y siempre dispuesto a mejorar. Andrea Prieto: Curiosa porque hay que serlo y la tranquilidad como refugio. Alister Mairon: Negativa por naturaleza, aunque lo compense trabajando duro. Enerio Dima: Terca como una mula y muy sensible con las injusticias. Claudia Fontana: Procrastinadora nata, pero curiosa sin límites. Rocío Vega: ¿Que me describa? Yo qué sé xD CJ: Si alguien os pidiera una lista de recomendaciones de autoras de género en español, ¿qué nombres incluiríais y por qué? LNI: Vamos a barrer para casa y asumir que nos preguntáis por autoras hispanas, que nunca está de más darles un poco de reconocimiento extra. En nuestra lista de recomendaciones procuraríamos reflejar el propio espíritu de La Nave, que es bastante variado. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a Elia Barceló, Angélica Gorodischer y Daína Chaviano, que son las tres escritoras de género más importantes de las letras hispanas y deberían ser reconocidas como tal. Cristina Fernández Cubas es otra de las grandes que recomendamos, por los ambientes que crea y el nivel de inmersión que tienen sus relatos. Y tampoco podemos olvidar a Lola Robles, por la enorme e importantísima labor que lleva a cabo en materia de feminismo e integración LGBT+, como investigadora y como escritora, con obras muy diversas e interesantes (además, este año publica nueva novela y estamos deseando hincarle el diente). Entre la nueva remesa de autoras que han empezado a publicar a finales de los 90 o ya en el siglo XXI, recomendamos a Susana Vallejo, por su estilo y su forma de manejar la crítica y la especulación. O a Liliana Bodoc, que recupera parte de las tradiciones de los pueblos originarios amerindios para dar forma a su fantasía épica. A Verónica Murguía, por su fantasía medieval tan llena de horrores como de esperanza y maravillas, de la que nuestra grumete Paula Rivera dice textualmente: "Por escribir con un estilo magnífico y precioso, darle minuciosa forma a sus voces femeninas y entender Faërie como pocos autores contemporáneos lo hacen". A Mariela González, por la habilidad con la que integra lo cotidiano y la picaresca en su fantasía. A Gabriella Campbell, por su chispa, la personalidad que tiene su fantasía oscura y también por la labor que realiza a través de su blog. A Sofía Rhei, por ser una maestra del lenguaje y dominar la musicalidad de las palabras… Pero también le tenemos un aprecio especial a esas talentosas voces noveles que quizá sean menos conocidas por publicar en editoriales pequeñas, como es el caso de Raquel Mayorga, que nos hizo disfrutar muchísimo con su chambara, Claudia G. Rivas, que tiene una prosa dinámica y cautivadora y un sentido del humor desbordante, Teresa P. Mira de Echeverría, con su imaginación, sus descripciones potentes, sus grandes personajes y su estupendo manejo de las emociones, o M. C. Arellano, cuya fantasía épica es diferente y curiosa. No podemos dejar pasar a las autoeditadas, como Virginia Pérez de la Puente, que recomendamos por la fuerza de sus personajes y las temáticas que trata, Begoña Pérez Ruiz, que trabaja una ciencia ficción muy interesante y preciosista, Paz Alonso, maravillosa en la creación de personajes únicos, ambientes increíbles y tramas sorprendentes, o Caryanna Reuven, que sabe cómo generar empatía en el lector, atraparnos y llegarnos al corazón. Por último, hay dos autoras clásicas que nunca nos cansaremos de recomendar: Emilia Pardo Bazán y Ana María Matute, que, aun sin ser asociadas al género, sí incursionaron en él. Merece la pena recordar y destacar su aporte.  Por Cristina Jurado La editorial Huso acaba de lanzar al mercado Extraños Testimonios, un libro de Daína Chaviano (La Habana, 1957) que recopila relatos escritos a lo largo de su trayectoria literaria. Esta autora ya había incursionado en la narrativa breve con la antología El abrevadero de los dinosaurios (Nueva Imagen, 2005), País de dragones (Espasa Calpe, 2001), Amoroso planeta (Letras Cubanas, 1983) o Historias de hadas para adultos (Minotauro, 2007), esta última compuesta por tres novellas, Su producción además, incluye las novelas Un hada en el umbral de la Tierra (Ediciones El Naranjo, 2015), La isla de los amores infinitos (Grijalbo, 2006), Los mundos que amo (Alfaguara, 2004), Fábulas de una abuela extraterrestre (Editorial Océano, 2003), País de dragones (Espasa Juvenil, 2001), Gata encerrada (Editorial Planeta, 2001), Casa de juegos (Editorial Planeta, 1999), o El hombre, la hembra y el hambre (Editorial Planeta, 1998). Chaviano cultiva la prosa con la misma facilidad que la poesía, como lo demuestra su poemario Confesiones eróticas y otros hechizos (Editorial Betania, 1994) o incluso los guiones de cine, como en La anunciación (Editorial Extensión Universitaria, 1989). Sus estudios en lengua y literatura inglesa en La Habana le sirvieron para forjar su estilo y sensibilidad creativa, y desde que se instalara en Miami en 1991, no ha dejado de soñar despierta, plasmando en su obra la rica imaginería que la acompaña. En 1998 obtuvo el premio Azorín de novela por El hombre, la hembra y el hambre y en otros reconocimientos ha sido galardonada con el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural de la Universidad de Tabasco (México, 2014). Testimonios Extraños está poblada de referencias al realismo mágico, al horror gótico y a la fantasía, de manera que no nos encontramos con historias planas sino multifacéticas, leyendas que se desarrollas a partir de sucesos cotidianos. Esa es una de las cosas que me fascinan de Chaviano: su capacidad para resaltar lo extraño que reside en la vida diaria y para dotarlo de un aura casi mítica. Los siete primeros cuentos, reunidos en la parte que se titula “Sacrilegios nocturnos”, son para mí los que se enmarcan en un horror gótico mezclado con fantasía, con criaturas extrañas que conviven con los seres humanos, como los caníbales de “Estirpe maldita”, el duende del relato homónimo, los fantasmas de “Ciudad de oscuro rostro”, el trasunto de Erasmo de Roterdam en “Elogio sobre la locura”, los personajes meta-literarios de “Teje, araña, teje” o “Había una vez…”, y los 50 aforismos referidos al alma de “Discurso sobre el alma”, como si se tratase esta de un ser vivo. Por su parte, las siete historias incluidas en la segunda parte, “Prosas ardientes”, tienen que ver con la dimensión fantástica del amor y el erotismo, siempre con protagonistas femeninas. Si la alhaja orgánica de “La joya” representa la obsesión por la belleza en una mujer llevaba al paroxismo por parte de un joyero, “Vida secreta de una mujer-loba” trata el tema de la licantropía desde un punto de vista femenino. En “Las amantes” se escenifica una conversación imaginaria con tintes lésbicos entre Eva y Lillith, mientras que “El pájaro de fuego” narra la historia de celos de una mujer con poderes pirómanos. “Nuestra señora de los ofidios” plantea la relación entre una mujer que puede transformarse en serpiente y su conquista, y en “Gárgola mía” un intercambio epistolar permite descubrir el amor con tintes de locura de una joven por una estatua de piedra. Por último “La sustancia de los sueños” cuenta la historia de la desgarradora pérdida del ser amado valiéndose de elementos fantásticos. Aunque todos los cuentos lo merecen, me gustaría destacar dos de los que más me han gustado: “Ciudad de oscuro rostro” y “La sustancia de los sueños”. El primero trata el tema de los fantasmas desde una perspectiva más fantástica que terrorífica, y la forma en la que racionaliza la presencia de las apariciones es interesante y original. Por su parte, “La sustancia de los sueños” no puede dejar indiferente al lector que haya sentido la pérdida de un ser muy querido, especialmente si ha sido una pareja. La manera en que la persona que sobrevive al otro tiene que arrastrarse por la vida, intentando superar una ausencia mayor que la capacidad de asimilación, resulta soberbia. Y luego está la prosa de la cubana, una prosa limpia, fluida, transparente, que utiliza las palabras exactas sin excesos, que transporta al lector a la isla, a sus colores y aromas, creo que es uno de los puntos fuertes de esta obra. En definitiva, Extraños Testimonios es un álbum de instantáneas caribeñas pintadas con los colores de lo inquietante y lo terrorífico, alejado de lo que estamos habituados a leer, mostrando una cara mucho más perturbadora del habitual mundo de tarjeta postal que asociamos con aquellas tierras. Creo que es, sin duda, una obra excelente para entender los caminos por los que transita la fantasía en español de aquella orilla. A continuación podéis disfrutar de una entrevista con la autora, que os permitirá conocer su trabajo y sus influencias, y os dará las claves para entender un poco mejor su obra. Cristina Jurado: Hay quienes consideran la ciencia ficción y la fantasía como un tipo de literatura de evasión, pero yo creo que a través de ellas es posible reflexionar sobre nuestro presente de manera que otros géneros no pueden. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Recuerdas la primera obra de estos géneros que leíste? Daína Chaviano: No estoy segura cómo llegué al género, pero entre mis primeras lecturas estuvieron Julio Verne, con La isla misteriosa y Los quinientos millones de la Begun, y H. G. Wells con La guerra de los mundos. Quienes tuvimos la suerte de empezar a leer ciencia ficción en la infancia, intuimos desde muy temprano que se trataba de un género de anticipación que proyectaba las posibles consecuencias de nuestros actos como civilización. Y aunque no lo hubiéramos podido expresar de ese modo, la sensación existía. Sin duda se trata de un género que contribuye a ejercitar la imaginación, a disminuir los prejuicios, a alertar sobre tendencias sociales o peligros naturales, y que propone soluciones o alternativas que muchas veces los científicos adaptan o aplican. Me resulta difícil pensar que todavía alguien acuse de evasivo a un género que previó todo cuanto estamos viviendo: los cambios climáticos, las exploraciones a Marte, la extinción de las especies, el descubrimiento de planetas habitables, los robots que barren nuestras casas, los drones de vigilancia, los autos que se conducen solos, y un sinnúmero de novedades tecnológicas con las que ya convivimos. CJ: Las obras de ciencia ficción, fantasía y terror de tradiciones como la asiática, están recibiendo una mayor atención por parte de la crítica y el público internacional. ¿Qué caracteriza la literatura de género caribeña? DC: No me atrevo a hablar por todos los países del Caribe, pero conozco lo que escriben los escritores cubanos. Dentro de Cuba existen variantes que van desde la fantasía épica hasta el ciberpunk. Hay un grupo escribe sobre universos alternativos aparentemente ajenos de su entorno inmediato. Sin embargo, esta “separación” es ficticia, porque sus historias suelen ser metáforas donde se advierten elementos de la crisis social y política que vive la isla. Hay otro grupo que retrata la situación del país sin disfraces de ningún tipo. En este es fácil advertir los problemas que permean la sociedad cubana: la supervivencia, la censura, la violencia de género, la criminalidad, la marginalidad, el machismo, el control de la población... Es una «literatura de crisis» que aborda el catastrofismo social, político y económico. En este grupo se ha desarrollado lo que pudiera llamarse una “ciencia ficción sucia” o más bien un “ciberpunk sucio” —hermano del “realismo sucio” que cultivan otros escritores cubanos—, donde el sexo crudo, la amoralidad, la ira (a veces disfrazada de sarcasmo) y el cinismo, son elementos claves de sus historias. En términos generales, hay una gran dosis distópica en casi todas las variantes de la ciencia ficción y la fantasía que se escribe en la isla, algunas de gran fuerza y calidad literaria; otras, no tanto. CJ: Siempre que tengo la ocasión pregunto a los entrevistados por su proceso creativo. ¿Cómo es el tuyo desde que se te ocurre la idea para una historia hasta que el manuscrito sale para la imprenta? DC: Depende si es un cuento, un poema o una novela. El poema sale de una vez. Lo escribo siempre a mano, en bolígrafo o lápiz. Luego lo pasó a máquina (es decir, a computadora) y allí lo empiezo a editar, pero pueden pasar meses antes de darlo por terminado. El cuento nace de una idea vaga, de una atmósfera que tengo en la cabeza y que me impulsa a escribir una historia dentro de esa cuerda. No necesito saber el final para sentarme a escribir, aunque a veces lo he sabido de antemano. Lo escribo directamente en computadora y allí lo reviso, antes de imprimirlo y revisarlo con un bolígrafo. Paso los arreglos a la pantalla, vuelvo a imprimir y de nuevo lo reviso. Puedo repetir este proceso tantas veces como sea necesario. A partir de la tercera o cuarta revisión, dejo pasar más tiempo entre las versiones. Este alejamiento me permite distanciarme del texto y ver sus errores con mayor claridad. La novela es más complicada. El proceso de escritura y revisión es parecido al del cuento; la diferencia radica en su concepción y escritura, porque mis novelas suelen requerir de mucha investigación. Primero hago una lista de todos los personajes, con sus nombres, características, intereses, defectos, objetivos o metas. Debo tener claro qué buscan, de dónde provienen, qué los mueve, cuál es su psicología. Luego trazo las tramas principales, las subtramas y las áreas de conflicto. A diferencia del cuento, necesito saber el final de antemano. Si no lo conozco, corro el riesgo de que mis personajes se pierdan por el camino. Solo después de tener clara la personalidad de estos participantes y sus conflictos, empiezo a escribir. Esa planificación no significa que por el camino no surjan sorpresas. A veces la psicología de estos personajes se revela contra la trama que tenía prevista para ellos. Entonces me dejo llevar y les permito que descubran la mejor manera de seguir su camino. CJ: ¿Qué autores y autoras fuera el género han influido más en tu estilo? DC: Entre los anglosajones y europeos: Ray Bradbury, J.R.R. Tolkien, Ursula K. LeGuin, Margaret Atwood, Anaïs Nin, y William Shakespeare. Entre los latinoamericanos, María Luisa Bombal, Horacio Quiroga, Julio Cortázar y Manuel Mujica Lainez. También ciertos textos antiguos, algunos anónimos, a los cuales regreso de manera periódica: la Epopeya de Gilgamesh (de la que tengo varias ediciones), la Odisea, la Iliada, la mitología grecorromana y celta, el ciclo de leyendas artúricas, el Popol Vuh, los códices que recogen la caída del imperio azteca, recogidos en una maravillosa edición titulada Visión de los vencidos… CJ: La industria editorial ha cambiado mucho en los últimos años con la aparición de modalidades como la co-edición o la autoedición. ¿Qué opinas de estas nuevas fórmulas editoriales? ¿Crees que benefician o perjudican a la industria en general? DC: Como toda innovación, las nuevas tecnologías de la auto-edición tienen dos caras. Quizás su mayor ventaja sea la independencia del escritor, quien al convertirse en editor y vendedor de su propia obra no necesita compartir sus ganancias con la editorial. La mayor desventaja radica en que hay un enorme número de escritores o aspirantes a serlo que, sin experiencia previa y sin haber pasado por el filtro de los editores, inundan el mercado de pésimas obras. Eso es fatal, porque los lectores sin formación no aprenden a distinguir la buena de la mala literatura, creyendo que es igualmente válido todo lo que ven impreso. Claro, si se trata de escritores con formación y talento, esas auto-ediciones son una bendición porque reducen el coste del libro para el lector. CJ: La popularización de las redes sociales permite una interacción directa e instantánea entre el autor y su audiencia. ¿De qué manera te ha afectado a ti en tu relación con tus lectores? DC: Si te soy sincera, preferiría que no existieran las redes sociales. Quitan un tiempo precioso para escribir, pero esta es la época en que vivimos, y el escritor —como a cualquier otra figura pública— no tiene otro remedio que lidiar con esto. En mi caso, como soy una persona extremadamente reservada, he necesitado paciencia para adaptarme a las redes. Los lectores quieren saber del autor, pero no solo de los libros que está escribiendo o que va a publicar, sino también cómo piensa, qué hace, adónde viaja, qué le gusta o le disgusta… No es fácil mantener el equilibrio entre ofrecer esa información que te piden y conservar la privacidad, pero me las he arreglado. Por otro lado, ahora que la prensa tradicional tiene cada vez menos control sobre la información, es bueno poder mantener ese contacto directo con los lectores. En mi caso, no solo lo hago a través de mis cuentas en Facebook y Twitter, sino también con quienes siguen mi blog o se suscriben al boletín de mi sitio Web. CJ: Testimonios Extraños es un compendio de postales inquietantes, donde lo extraño se asoma en las grietas de la realidad. De alguna manera, me hace pensar en el new weird. ¿Crees que tu obra representa una versión propia, caribeña de un género híbrido con tintes de new weird? DC: No he leído a los autores del new weird, así es que no tengo manera de comparar mis relatos con esa corriente. Por ahora, prefiero clasificar estos relatos como gótico caribeño, tomando en cuenta que son textos donde se mezclan elementos del horror, el absurdo, el erotismo y cierta dosis de humor cortaziano, en ambientes tropicales y soleados, específicamente del Caribe. Sin duda, se trata de un enfoque raro (o weird) de la realidad. El escenario de estos cuentos, ajeno al gótico tradicional, me permite visualizar o reflexionar mejor sobre la cotidianeidad inmediata que me resulta familiar, aislándola de los elementos que suelen empañarla para observarla desde otra perspectiva. CJ: La antología se estructura en dos partes: la primera es “Sacrilegios Nocturnos” y la segunda “Prosas Ardientes”. ¿Qué representa cada una de estas dos partes? DC: Es poco común dividir una colección de relatos, pero me di cuenta de que, en un grupo, el erotismo constituía su base o tema central, mientras el otro estaba compuesto por relatos escalofriantes, surrealistas, humorísticos o desconcertantes. Mi intención al separarlos fue encontrar una estructura equilibrada para estas ficciones inconexas y heréticas. Por eso agrupé los seis relatos propiamente eróticos como “Prosas Ardientes” y los otros seis como “Sacrilegios Nocturnos”. CJ: La antología se enmarca dentro de una tradición de autores fantásticos latinoamericanos (Borges, Cortázar, Bioy Casares, Monterroso, etc) que cultivaban la narrativa breve con una pasión y una calidad que nada tiene que envidiar a la novela. Pienso que, además, los cuentos entroncan con la literatura oral, una tradición en la que los mitos y las leyendas se dan la mano y hablan de los valores de los pueblos. ¿Crees que nos encontramos ante un resurgimiento de la narrativa breve fantástica? DC: Durante las dos décadas pasadas —aproximadamente desde 1990 hasta 2010— el cuento decayó en producción y calidad. Habían muerto los últimos representantes de una generación de cuentistas brillantes como los que mencionas; y aunque leí algunas antologías de escritores jóvenes que se publicaron en Latinoamérica, ninguna de ellas logró demostrar que existía un relevo con ideas o estilos nuevos, sobre todo porque los textos eran mayormente realistas, y ya se sabe que ese nunca fue el mejor modelo para el cuento en el continente. En los últimos tiempos, el cuento ha vuelto a resurgir no solo en Latinoamérica, sino en España. La influencia de Asia y Norteamérica —que, a su vez, han estado recibiendo el influjo de tradiciones africanas, europeas y asiáticas en la ciencia ficción—, ha creado una especie de reacción en cadena que insufla aires nuevos al cuento fantástico en español. No hay más que leer las recientes antologías de ciencia ficción, donde autores españoles y latinoamericanos se codean con anglosajones y asiáticos. Por otra parte, no hay que olvidar que las grandes oleadas de revitalización del cuento han surgido a partir de la experimentación —algo a lo que no quieren arriesgarse las grandes editoriales (shame on them!). No obstante, las nuevas tecnologías han propiciado el nacimiento de editoriales independientes que están admitiendo textos osados o experimentales, no solo en forma, sino en contenido. Esto ha renovado el interés de muchos lectores, que quieren escapar de los clichés y los asuntos previsibles. CJ: ¿Cuáles son tus proyectos futuros? DC: Terminé una novela de corte híbrido (thriller, historia, mitología, parasicología, política, ciencia ficción) que saldrá el próximo año. Ahora reviso otra novela, que quizás sea la primera de una trilogía de ciencia ficción, y empezaré a trabajar en relatos cortos que quizás se conviertan en otra colección. También me preparo para dos viajes: uno en mayo, donde iré a España para presentar Extraños testimonios; y otro en junio, a Puerto Rico, donde participaré como invitada de honor en el NorthAmeriCon (Congreso Norteamericano de Ciencia Ficción). Para el último trimestre tendré la presentación de Extraños testimonios en Miami, y luego me encerraré para seguir escribiendo. Por Cristina Jurado