No Ficción

Artículos, Opinión, Entrevistas, Reseñas, Noticias

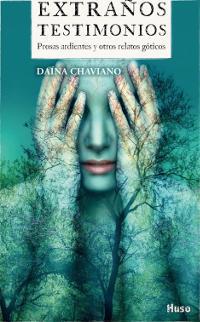

Por Cristina Jurado La editorial Huso acaba de lanzar al mercado Extraños Testimonios, un libro de Daína Chaviano (La Habana, 1957) que recopila relatos escritos a lo largo de su trayectoria literaria. Esta autora ya había incursionado en la narrativa breve con la antología El abrevadero de los dinosaurios (Nueva Imagen, 2005), País de dragones (Espasa Calpe, 2001), Amoroso planeta (Letras Cubanas, 1983) o Historias de hadas para adultos (Minotauro, 2007), esta última compuesta por tres novellas, Su producción además, incluye las novelas Un hada en el umbral de la Tierra (Ediciones El Naranjo, 2015), La isla de los amores infinitos (Grijalbo, 2006), Los mundos que amo (Alfaguara, 2004), Fábulas de una abuela extraterrestre (Editorial Océano, 2003), País de dragones (Espasa Juvenil, 2001), Gata encerrada (Editorial Planeta, 2001), Casa de juegos (Editorial Planeta, 1999), o El hombre, la hembra y el hambre (Editorial Planeta, 1998). Chaviano cultiva la prosa con la misma facilidad que la poesía, como lo demuestra su poemario Confesiones eróticas y otros hechizos (Editorial Betania, 1994) o incluso los guiones de cine, como en La anunciación (Editorial Extensión Universitaria, 1989). Sus estudios en lengua y literatura inglesa en La Habana le sirvieron para forjar su estilo y sensibilidad creativa, y desde que se instalara en Miami en 1991, no ha dejado de soñar despierta, plasmando en su obra la rica imaginería que la acompaña. En 1998 obtuvo el premio Azorín de novela por El hombre, la hembra y el hambre y en otros reconocimientos ha sido galardonada con el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural de la Universidad de Tabasco (México, 2014). Testimonios Extraños está poblada de referencias al realismo mágico, al horror gótico y a la fantasía, de manera que no nos encontramos con historias planas sino multifacéticas, leyendas que se desarrollas a partir de sucesos cotidianos. Esa es una de las cosas que me fascinan de Chaviano: su capacidad para resaltar lo extraño que reside en la vida diaria y para dotarlo de un aura casi mítica. Los siete primeros cuentos, reunidos en la parte que se titula “Sacrilegios nocturnos”, son para mí los que se enmarcan en un horror gótico mezclado con fantasía, con criaturas extrañas que conviven con los seres humanos, como los caníbales de “Estirpe maldita”, el duende del relato homónimo, los fantasmas de “Ciudad de oscuro rostro”, el trasunto de Erasmo de Roterdam en “Elogio sobre la locura”, los personajes meta-literarios de “Teje, araña, teje” o “Había una vez…”, y los 50 aforismos referidos al alma de “Discurso sobre el alma”, como si se tratase esta de un ser vivo. Por su parte, las siete historias incluidas en la segunda parte, “Prosas ardientes”, tienen que ver con la dimensión fantástica del amor y el erotismo, siempre con protagonistas femeninas. Si la alhaja orgánica de “La joya” representa la obsesión por la belleza en una mujer llevaba al paroxismo por parte de un joyero, “Vida secreta de una mujer-loba” trata el tema de la licantropía desde un punto de vista femenino. En “Las amantes” se escenifica una conversación imaginaria con tintes lésbicos entre Eva y Lillith, mientras que “El pájaro de fuego” narra la historia de celos de una mujer con poderes pirómanos. “Nuestra señora de los ofidios” plantea la relación entre una mujer que puede transformarse en serpiente y su conquista, y en “Gárgola mía” un intercambio epistolar permite descubrir el amor con tintes de locura de una joven por una estatua de piedra. Por último “La sustancia de los sueños” cuenta la historia de la desgarradora pérdida del ser amado valiéndose de elementos fantásticos. Aunque todos los cuentos lo merecen, me gustaría destacar dos de los que más me han gustado: “Ciudad de oscuro rostro” y “La sustancia de los sueños”. El primero trata el tema de los fantasmas desde una perspectiva más fantástica que terrorífica, y la forma en la que racionaliza la presencia de las apariciones es interesante y original. Por su parte, “La sustancia de los sueños” no puede dejar indiferente al lector que haya sentido la pérdida de un ser muy querido, especialmente si ha sido una pareja. La manera en que la persona que sobrevive al otro tiene que arrastrarse por la vida, intentando superar una ausencia mayor que la capacidad de asimilación, resulta soberbia. Y luego está la prosa de la cubana, una prosa limpia, fluida, transparente, que utiliza las palabras exactas sin excesos, que transporta al lector a la isla, a sus colores y aromas, creo que es uno de los puntos fuertes de esta obra. En definitiva, Extraños Testimonios es un álbum de instantáneas caribeñas pintadas con los colores de lo inquietante y lo terrorífico, alejado de lo que estamos habituados a leer, mostrando una cara mucho más perturbadora del habitual mundo de tarjeta postal que asociamos con aquellas tierras. Creo que es, sin duda, una obra excelente para entender los caminos por los que transita la fantasía en español de aquella orilla. A continuación podéis disfrutar de una entrevista con la autora, que os permitirá conocer su trabajo y sus influencias, y os dará las claves para entender un poco mejor su obra. Cristina Jurado: Hay quienes consideran la ciencia ficción y la fantasía como un tipo de literatura de evasión, pero yo creo que a través de ellas es posible reflexionar sobre nuestro presente de manera que otros géneros no pueden. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Recuerdas la primera obra de estos géneros que leíste? Daína Chaviano: No estoy segura cómo llegué al género, pero entre mis primeras lecturas estuvieron Julio Verne, con La isla misteriosa y Los quinientos millones de la Begun, y H. G. Wells con La guerra de los mundos. Quienes tuvimos la suerte de empezar a leer ciencia ficción en la infancia, intuimos desde muy temprano que se trataba de un género de anticipación que proyectaba las posibles consecuencias de nuestros actos como civilización. Y aunque no lo hubiéramos podido expresar de ese modo, la sensación existía. Sin duda se trata de un género que contribuye a ejercitar la imaginación, a disminuir los prejuicios, a alertar sobre tendencias sociales o peligros naturales, y que propone soluciones o alternativas que muchas veces los científicos adaptan o aplican. Me resulta difícil pensar que todavía alguien acuse de evasivo a un género que previó todo cuanto estamos viviendo: los cambios climáticos, las exploraciones a Marte, la extinción de las especies, el descubrimiento de planetas habitables, los robots que barren nuestras casas, los drones de vigilancia, los autos que se conducen solos, y un sinnúmero de novedades tecnológicas con las que ya convivimos. CJ: Las obras de ciencia ficción, fantasía y terror de tradiciones como la asiática, están recibiendo una mayor atención por parte de la crítica y el público internacional. ¿Qué caracteriza la literatura de género caribeña? DC: No me atrevo a hablar por todos los países del Caribe, pero conozco lo que escriben los escritores cubanos. Dentro de Cuba existen variantes que van desde la fantasía épica hasta el ciberpunk. Hay un grupo escribe sobre universos alternativos aparentemente ajenos de su entorno inmediato. Sin embargo, esta “separación” es ficticia, porque sus historias suelen ser metáforas donde se advierten elementos de la crisis social y política que vive la isla. Hay otro grupo que retrata la situación del país sin disfraces de ningún tipo. En este es fácil advertir los problemas que permean la sociedad cubana: la supervivencia, la censura, la violencia de género, la criminalidad, la marginalidad, el machismo, el control de la población... Es una «literatura de crisis» que aborda el catastrofismo social, político y económico. En este grupo se ha desarrollado lo que pudiera llamarse una “ciencia ficción sucia” o más bien un “ciberpunk sucio” —hermano del “realismo sucio” que cultivan otros escritores cubanos—, donde el sexo crudo, la amoralidad, la ira (a veces disfrazada de sarcasmo) y el cinismo, son elementos claves de sus historias. En términos generales, hay una gran dosis distópica en casi todas las variantes de la ciencia ficción y la fantasía que se escribe en la isla, algunas de gran fuerza y calidad literaria; otras, no tanto. CJ: Siempre que tengo la ocasión pregunto a los entrevistados por su proceso creativo. ¿Cómo es el tuyo desde que se te ocurre la idea para una historia hasta que el manuscrito sale para la imprenta? DC: Depende si es un cuento, un poema o una novela. El poema sale de una vez. Lo escribo siempre a mano, en bolígrafo o lápiz. Luego lo pasó a máquina (es decir, a computadora) y allí lo empiezo a editar, pero pueden pasar meses antes de darlo por terminado. El cuento nace de una idea vaga, de una atmósfera que tengo en la cabeza y que me impulsa a escribir una historia dentro de esa cuerda. No necesito saber el final para sentarme a escribir, aunque a veces lo he sabido de antemano. Lo escribo directamente en computadora y allí lo reviso, antes de imprimirlo y revisarlo con un bolígrafo. Paso los arreglos a la pantalla, vuelvo a imprimir y de nuevo lo reviso. Puedo repetir este proceso tantas veces como sea necesario. A partir de la tercera o cuarta revisión, dejo pasar más tiempo entre las versiones. Este alejamiento me permite distanciarme del texto y ver sus errores con mayor claridad. La novela es más complicada. El proceso de escritura y revisión es parecido al del cuento; la diferencia radica en su concepción y escritura, porque mis novelas suelen requerir de mucha investigación. Primero hago una lista de todos los personajes, con sus nombres, características, intereses, defectos, objetivos o metas. Debo tener claro qué buscan, de dónde provienen, qué los mueve, cuál es su psicología. Luego trazo las tramas principales, las subtramas y las áreas de conflicto. A diferencia del cuento, necesito saber el final de antemano. Si no lo conozco, corro el riesgo de que mis personajes se pierdan por el camino. Solo después de tener clara la personalidad de estos participantes y sus conflictos, empiezo a escribir. Esa planificación no significa que por el camino no surjan sorpresas. A veces la psicología de estos personajes se revela contra la trama que tenía prevista para ellos. Entonces me dejo llevar y les permito que descubran la mejor manera de seguir su camino. CJ: ¿Qué autores y autoras fuera el género han influido más en tu estilo? DC: Entre los anglosajones y europeos: Ray Bradbury, J.R.R. Tolkien, Ursula K. LeGuin, Margaret Atwood, Anaïs Nin, y William Shakespeare. Entre los latinoamericanos, María Luisa Bombal, Horacio Quiroga, Julio Cortázar y Manuel Mujica Lainez. También ciertos textos antiguos, algunos anónimos, a los cuales regreso de manera periódica: la Epopeya de Gilgamesh (de la que tengo varias ediciones), la Odisea, la Iliada, la mitología grecorromana y celta, el ciclo de leyendas artúricas, el Popol Vuh, los códices que recogen la caída del imperio azteca, recogidos en una maravillosa edición titulada Visión de los vencidos… CJ: La industria editorial ha cambiado mucho en los últimos años con la aparición de modalidades como la co-edición o la autoedición. ¿Qué opinas de estas nuevas fórmulas editoriales? ¿Crees que benefician o perjudican a la industria en general? DC: Como toda innovación, las nuevas tecnologías de la auto-edición tienen dos caras. Quizás su mayor ventaja sea la independencia del escritor, quien al convertirse en editor y vendedor de su propia obra no necesita compartir sus ganancias con la editorial. La mayor desventaja radica en que hay un enorme número de escritores o aspirantes a serlo que, sin experiencia previa y sin haber pasado por el filtro de los editores, inundan el mercado de pésimas obras. Eso es fatal, porque los lectores sin formación no aprenden a distinguir la buena de la mala literatura, creyendo que es igualmente válido todo lo que ven impreso. Claro, si se trata de escritores con formación y talento, esas auto-ediciones son una bendición porque reducen el coste del libro para el lector. CJ: La popularización de las redes sociales permite una interacción directa e instantánea entre el autor y su audiencia. ¿De qué manera te ha afectado a ti en tu relación con tus lectores? DC: Si te soy sincera, preferiría que no existieran las redes sociales. Quitan un tiempo precioso para escribir, pero esta es la época en que vivimos, y el escritor —como a cualquier otra figura pública— no tiene otro remedio que lidiar con esto. En mi caso, como soy una persona extremadamente reservada, he necesitado paciencia para adaptarme a las redes. Los lectores quieren saber del autor, pero no solo de los libros que está escribiendo o que va a publicar, sino también cómo piensa, qué hace, adónde viaja, qué le gusta o le disgusta… No es fácil mantener el equilibrio entre ofrecer esa información que te piden y conservar la privacidad, pero me las he arreglado. Por otro lado, ahora que la prensa tradicional tiene cada vez menos control sobre la información, es bueno poder mantener ese contacto directo con los lectores. En mi caso, no solo lo hago a través de mis cuentas en Facebook y Twitter, sino también con quienes siguen mi blog o se suscriben al boletín de mi sitio Web. CJ: Testimonios Extraños es un compendio de postales inquietantes, donde lo extraño se asoma en las grietas de la realidad. De alguna manera, me hace pensar en el new weird. ¿Crees que tu obra representa una versión propia, caribeña de un género híbrido con tintes de new weird? DC: No he leído a los autores del new weird, así es que no tengo manera de comparar mis relatos con esa corriente. Por ahora, prefiero clasificar estos relatos como gótico caribeño, tomando en cuenta que son textos donde se mezclan elementos del horror, el absurdo, el erotismo y cierta dosis de humor cortaziano, en ambientes tropicales y soleados, específicamente del Caribe. Sin duda, se trata de un enfoque raro (o weird) de la realidad. El escenario de estos cuentos, ajeno al gótico tradicional, me permite visualizar o reflexionar mejor sobre la cotidianeidad inmediata que me resulta familiar, aislándola de los elementos que suelen empañarla para observarla desde otra perspectiva. CJ: La antología se estructura en dos partes: la primera es “Sacrilegios Nocturnos” y la segunda “Prosas Ardientes”. ¿Qué representa cada una de estas dos partes? DC: Es poco común dividir una colección de relatos, pero me di cuenta de que, en un grupo, el erotismo constituía su base o tema central, mientras el otro estaba compuesto por relatos escalofriantes, surrealistas, humorísticos o desconcertantes. Mi intención al separarlos fue encontrar una estructura equilibrada para estas ficciones inconexas y heréticas. Por eso agrupé los seis relatos propiamente eróticos como “Prosas Ardientes” y los otros seis como “Sacrilegios Nocturnos”. CJ: La antología se enmarca dentro de una tradición de autores fantásticos latinoamericanos (Borges, Cortázar, Bioy Casares, Monterroso, etc) que cultivaban la narrativa breve con una pasión y una calidad que nada tiene que envidiar a la novela. Pienso que, además, los cuentos entroncan con la literatura oral, una tradición en la que los mitos y las leyendas se dan la mano y hablan de los valores de los pueblos. ¿Crees que nos encontramos ante un resurgimiento de la narrativa breve fantástica? DC: Durante las dos décadas pasadas —aproximadamente desde 1990 hasta 2010— el cuento decayó en producción y calidad. Habían muerto los últimos representantes de una generación de cuentistas brillantes como los que mencionas; y aunque leí algunas antologías de escritores jóvenes que se publicaron en Latinoamérica, ninguna de ellas logró demostrar que existía un relevo con ideas o estilos nuevos, sobre todo porque los textos eran mayormente realistas, y ya se sabe que ese nunca fue el mejor modelo para el cuento en el continente. En los últimos tiempos, el cuento ha vuelto a resurgir no solo en Latinoamérica, sino en España. La influencia de Asia y Norteamérica —que, a su vez, han estado recibiendo el influjo de tradiciones africanas, europeas y asiáticas en la ciencia ficción—, ha creado una especie de reacción en cadena que insufla aires nuevos al cuento fantástico en español. No hay más que leer las recientes antologías de ciencia ficción, donde autores españoles y latinoamericanos se codean con anglosajones y asiáticos. Por otra parte, no hay que olvidar que las grandes oleadas de revitalización del cuento han surgido a partir de la experimentación —algo a lo que no quieren arriesgarse las grandes editoriales (shame on them!). No obstante, las nuevas tecnologías han propiciado el nacimiento de editoriales independientes que están admitiendo textos osados o experimentales, no solo en forma, sino en contenido. Esto ha renovado el interés de muchos lectores, que quieren escapar de los clichés y los asuntos previsibles. CJ: ¿Cuáles son tus proyectos futuros? DC: Terminé una novela de corte híbrido (thriller, historia, mitología, parasicología, política, ciencia ficción) que saldrá el próximo año. Ahora reviso otra novela, que quizás sea la primera de una trilogía de ciencia ficción, y empezaré a trabajar en relatos cortos que quizás se conviertan en otra colección. También me preparo para dos viajes: uno en mayo, donde iré a España para presentar Extraños testimonios; y otro en junio, a Puerto Rico, donde participaré como invitada de honor en el NorthAmeriCon (Congreso Norteamericano de Ciencia Ficción). Para el último trimestre tendré la presentación de Extraños testimonios en Miami, y luego me encerraré para seguir escribiendo.

1 Comment

|

Archives

July 2022

Categories |